Un tren atraviesa Centroeuropa en 1944, cargado de soldados alemanes que se acercan al frente polaco. En una posible historia universal de la desolación, estos soldados podrían ser algunos de sus protagonistas, aunque vistos desde nuestro presente nos parezcan los verdugos, aquellos que mantuvieron la barbarie de la guerra hasta que fueron completamente aniquilados, inasequibles a la derrota hasta el último momento.

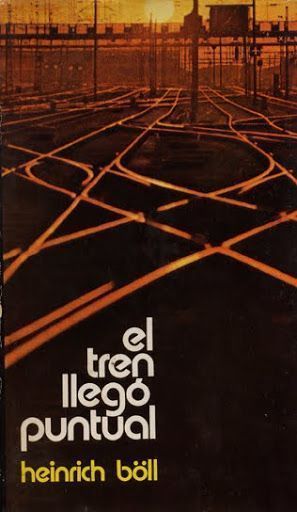

Pero quizás no fue así, o no fue así como lo entendió Heinrich Böll (1917-1985), el escritor alemán de posguerra más crítico con su país, no sólo con los dirigentes y la clase social que había llevado a Alemania al desastre sino también con los dirigentes que quisieron mantener en un estado de dulce amnesia a la sociedad mientras se cimentaba el milagro alemán. Pero Heinrich Böll no olvidaba, y esta novela, El tren llegó puntual (1949), su primera novela, es buena prueba de ello.

De la mano del soldado Andreas, nos hace vivir durante todas sus páginas el horror del conflicto. Casi toda la novela se desarrolla de noche, una noche tan fría y tan real como todas y cada una de las noches de la guerra, impregnada de amenazas, llena de atroz ironía, evocadora de sucios agujeros y resplandecientes fulgores de las bombas, de ciudades agazapadas a causa del miedo, de noches llenas de espanto, de ese espanto indefinible de la guerra, noches sin patria, sin un rincón que ofrezca un poco de calor en el que resguardarse, sin un solo conjuro que ofrezca algo de esperanza.

Desde el principio, Andreas cree que va a morir, sabe que va a morir al final de ese ominoso trayecto que lo lleva de estación en estación hacia un frente que localiza en algún lugar incógnito de Galitzia, un lugar donde nunca ha estado y donde sus huesos reposarán sólo dentro de unos días entre el lodo y el frío de una tierra inhóspita y desconocida. “¡No quiero morir!”, piensa Andreas; lo piensa y se lo repite, no puede pensar en otra cosa. La guerra ya se está perdiendo en todos los frentes, ni siquiera sabe contra quién va a luchar, quién se encuentra en las líneas enemigas, pero da igual, el tren sigue circulando hacia su fatal destino, hacia el largo adiós que conduce a la muerte, y todo su pasado, porque ya apenas le queda presente, se abate sobre él como plomo ardiente, le ilumina con una luz que será gracia y servidumbre al propio tiempo, mientras las palabras se van hundiendo cada vez más en su interior.

Vivimos junto a Andreas el dolor de la muerte cercana y segura, la muerte de los condenados a muerte, a los que nada importa qué ocurrirá después de su último suspiro, si seguirá habiendo guerra o quién ganará. Da igual que se hunda el frente del Este, que los aliados hayan desembarcado en las costas de Normandía; lo único que importa es el plazo que le queda de vida, el sistema atroz que lo mantiene en ese tren matadero por un exceso de obediencia, como si nunca hubiera existido la paz ni la libertad.

En ese viaje final conocerá a dos compañeros que seguirán con seguridad su misma suerte, y en ellos reconoce también la culpa y el arrepentimiento, los dos sentimientos más fuertes para quienes están condenados. También escucha a los ingenuos, a los que aún creen en la fuerza y el poder del ejército alemán, a los que cantan canciones de guerra y de triunfo cuyas letras ya se encuentran ajadas, cuyo entusiasmo ya no significa nada no sólo porque vayan a perder la guerra, sino porque, aunque la ganaran, ellos van a perder la vida y eso es lo único que les importa. Fuman cigarrillos, hacinados en trenes de mercancías, prueban la escasa comida que llevan en los macutos y sobre todo beben mucho alcohol, todo el posible, hasta emborracharse, por tal de olvidar sus vidas pasadas, todos los errores que cometieron, el pasado que les devuelve cada una de las oportunidades perdidas, el rostro de una mujer de la que se enamoraron y nunca más volverán a ver, algunos momentos que parecen como soñados, irreales, falsos, y sin embargo, son sus propias vidas, ya pasadas mientras ellos aún respiran.

¿Cuántas horas le quedarán de vida al soldado Andreas? ¿ Y al resto de sus compañeros, a todos los soldados alemanes que están luchando por una causa que ya desconocen, a todos los soldados de todas las guerras que un día se montan en un tren y van destinados a un lugar del cual no saben si volverán? Ni siquiera les queda el recurso de las lágrimas, ni siquiera llorar les sirve para nada. Lo único que les valdría es que el tren diera media vuelta, tomar un tren hacia la paz, allá donde esté, pero eso es imposible porque en cada estación siguen apareciendo oficiales de botas y medallas brillantes, ordenando, gritando, llevando hacia la muerte a unos jóvenes que ya nunca se harán viejos.

Algunas cosas, de repente, revisten una importancia inusitada. Por ejemplo, comer caliente, el sabor del pan con mantequilla, dormir en una cama, pero sólo les faltan unas horas para morir, ¿cómo se le ocurre pensar en cosas tan banales cuando lo único que podrían hacer es rezar? Pero rezar, ¿sirve para algo? ¿Existe algo que sea un consuelo para ellos, cuando lo único que tienen para defenderse es un fusil y sus propios cuerpos?

Entonces es cuando descubren que la vida es hermosa, o mejor dicho, que era hermosa, que son unos desagradecidos por haber negado la alegría y que la vida es bella. Se han dado cuenta demasiado tarde, todo es confuso, se inculpan por haberse sentido desgraciados. Esta es la única verdad mientras el tren circula hacia su destino: que sólo existe el dolor cuando se ha descubierto la verdad en medio del horror. Así lo dejó escrito Heinrich Böll, como lo dejaron escritos con sus vidas tanta gente inocente. El tren llega puntual a su cita: lo demás es historia, palabras, nada.

Canon Heinrich Böll (I)

El tren llegó puntual. Heinrich Böll. Destino, 1972

Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales

Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales